Había una vez, en el corazón de una gris ciudad, una fábrica de galletas llamada La Crincrack. Por fuera, sus chimeneas echaban humo y los camiones entraban y salían como si todo fuese perfecto, mientras que por dentro, las máquinas rugían a su ritmo y los paquetes con el logo brillaban en las estanterías.

Para los clientes, La Crincrack era la misma de siempre: sabor conocido, envase familiar, en cambio, para los que trabajaban allí, la cosa era distinta, la fábrica avanzaba a golpe de costumbre.

Al mando estaba don Roldán, un gerente de traje siempre impecable que, en voz baja, solía decir que “las cosas iban bien”. En realidad, don Roldán practicaba el arte del desentendimiento. Delegaba el día a día en una persona llamada Clara, a la que todo el mundo en la fábrica conocía como “La Sombra”. Clara no preguntaba; daba órdenes. Clara promovía la obediencia, la vigilancia y el silencio. Don Roldán miraba desde su despacho y, cuando aparecía un problema difícil de explicar, encogía los hombros: “No es mi área”, murmuraba.

Clara tenía un talento especial: sabía rodearse de quienes no le complicaran la vida. Aquellos con ideas brillantes como los inventores de recetas nuevas, las operarias que conocían los atascos de las líneas o los técnicos que intuían dónde fallaba la máquina, fueron dejando de hablar. Algunos se cansaron y se marcharon mientras que otros aprendieron a esconder los avisos en carpetas sin abrir y a escribir correos que nadie contestaba. En su lugar, ascendieron aquellos que sonreían con el jefe, repetían lo que Clara quería oír y los que siempre estaban listos para señalar a quien se desviara del guion.

Cada proyecto nuevo en La Crincrack comenzaba con una presentación con diapositivas, un nombre atractivo para la galleta del mes y promesas de mejora. Pero la vida real, esa que no sale en las diapositivas, era otra. Los proyectos nacían sin talento suficiente, con las mejores ideas apartadas o ignoradas, sin pruebas ni métricas, y con plazos impuestos por la necesidad de aparentar actividad. Tal era la costumbre, que la fábrica vivía de la inercia: las máquinas repitieron fórmulas que alguna vez funcionaron, las recetas eran las mismas y los beneficios residuales del pasado sostenían la ilusión de éxito.

Cuando alguien intentaba hablar, la respuesta rara vez era acción. “Lo miro y te digo”, contestaban, y finalmente solo se obtenía el silencio. A veces remitían a otro compañero: “Habla con Tomás”, Tomás lo remitía a Laura y así la voz se perdía en un laberinto de puertas cerradas. Se vivía en un sistema que premiaba la complacencia.

La Sombra, Clara, prosperaba en ese clima. No necesitaba ideas; necesitaba lealtad y miedo. Cuando un talento proponía una mejora que implicara admitir errores anteriores, Clara lo etiquetaba de “problemático” y lo apartaba. Los proyectos importantes se encomendaban a equipos formados por manos complacientes y cabezas vacías, y no tardaban en fracasar por falta de criterio. La fábrica, entonces, ocupaba el mismo lugar en el mapa por inercia, no por acierto.

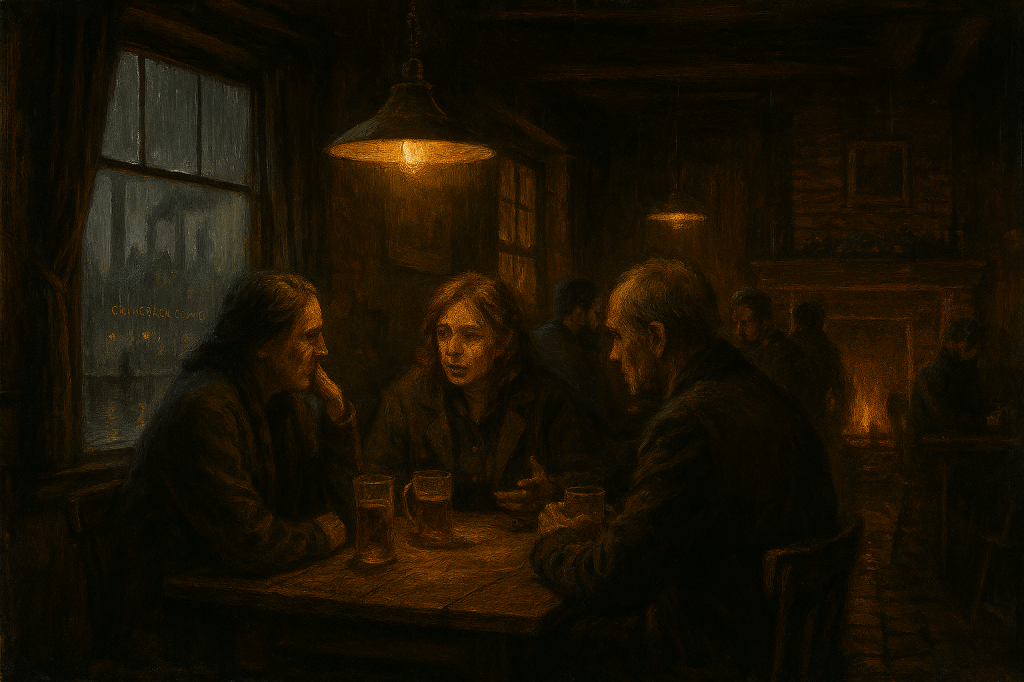

Los empleados tenían conversaciones susurradas en la cantina. Cecilia, la jefa de calidad, contaba cómo las mejoras propuestas quedaban siempre atrapadas en un limbo del que no volvían. Pedro, el técnico, hablaba resignado de ajustes que nunca se aprobaban porque implicaban admitir fallos. Las operarias, mientras tomaban café, resumían el ambiente en una frase: aquí sólo importa no molestar.

Entre todos ellos estaba Lucía, una trabajadora que llevaba años intentando aportar algo más que su tiempo. Había hablado con unos y con otros, buscando un oído que no sólo escuchara palabras, sino también intención. Siempre recibía gestos amables, palabras que parecían prometer cambios, pero ninguna acción real.

Con el tiempo comprendió que no era cuestión de ella, ni de sus ideas, era el clima. Un lugar donde la gente sólo buscaba estar a salvo de Clara y de su círculo. Un lugar donde el talento molestaba y la iniciativa era vista como un riesgo.

Aun así, Lucía se volvió selectivamente esperanzada. No hablaba ya con cualquiera, buscaba a quienes aún tenían una chispa en los ojos. Había pocos, pero estaban ahí: un técnico curioso, una operaria que imaginaba nuevas recetas y un mando intermedio que aún creía en hacer las cosas bien. Entre ellos surgieron conversaciones pequeñas, casi íntimas, sobre cómo podrían mejorar las cosas si algún día la fábrica se lo permitía.

En la historia de Lucía no faltaron los golpes. A veces, el esfuerzo por sacar adelante una mejora terminaba en más de lo mismo: una promesa de “mirarlo” y nada más. Otras veces, sus iniciativas chocaban con la pasividad de don Roldán, más preocupado de otros asuntos que de la propia fábrica. La Sombra se encargaba de neutralizar mientras su círculo aplaudía y ganaban pequeños favores. Fue una escuela de fatiga.

La fábrica de galletas, sin embargo, empezó a revelar otra cara: la del costo humano. El mayor fracaso no eran los proyectos fallidos, sino la erosión de la confianza. La gente llegaba a su puesto con menos ganas, con más estrés, con la sensación de que quien hablaba se quedaba solo. Algunos empezaron a mirar su salud con cuidado; otros pensaron en buscar otro empleo. Porque trabajar donde nadie escucha termina por pesar más que cualquier jornada.

Una mañana, un lote de galletas salió quemado. No fue un desastre, ni un escándalo, sólo un síntoma más de que algo no estaba funcionando. Y, por primera vez en mucho tiempo, algunos jefes menores empezaron a preguntarse, en voz muy baja, si quizás la forma de hacer las cosas tenía algo que ver con este suceso.

La reacción fue lenta y torpe. La Sombra trató de minimiza mientras su círculo hablaba de “malentendidos” y señalaban a algunos empleados, pero la evidencia exigía respuestas. Al final, lo que había funcionado tantos años por inercia empezó a resquebrajarse. No porque la fábrica quisiera cambiar, sino porque la acumulación de errores y malas gestiones hicieron imposible seguir tapando estos hechos.

Lo que sucedió después no fue una transformación instantánea. Algunas cabezas cambiaron y se elevó la exigencia de registrar decisiones con responsables. No todas las propuestas de Lucía fueron aceptadas, pero su insistencia obligó a la fábrica a reconocer que la seguridad psicológica y la selección de buenos mandos no eran caprichos, sino necesidades.

Lucía siguió adelante. Aprendió a proteger su bienestar, a elegir bien sus batallas, y a rodearse de quienes aún querían trabajar con dignidad. Descubrió que a veces no se trata de cambiar el mundo, sino de no dejar que el mundo te cambie a ti.

La Crincrack continuó produciendo galletas. Desde fuera parecía igual que siempre. Pero entre los pasillos, en las charlas a media voz, en las miradas cómplices, algunos empleados empezaron a entender que su valor no dependía de Clara, ni de don Roldán, ni del silencio impuesto. Que la verdadera resistencia, la silenciosa, consiste en no olvidar quién eres aunque todo a tu alrededor te invite a encogerte.

Y aunque la fábrica siguió avanzando por la misma inercia, algo había cambiado: ahora había personas que, pese a todo, seguían creyendo en hacer galletas con un propósito.

Descubre más desde VamosZaragoza

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario